Una conversación con el profesor Iván Padilla Chasing.

Eugenio Díaz Castro nació en 1803 en Soacha. Hijo de una familia de hacendados, estudió en el Colegio de San Bartolomé. Fue fundador del periódico El Mosaico junto a José María Vergara y Vergara. Colaborador en los periódicos Biblioteca de Señoritas, El porvenir y El Bogotano. En vida, además de escritor de novelas y cuadros de costumbre, sobrevivió dedicándose a labores del campo en Cundinamarca. Falleció el 11 de abril de 1865.

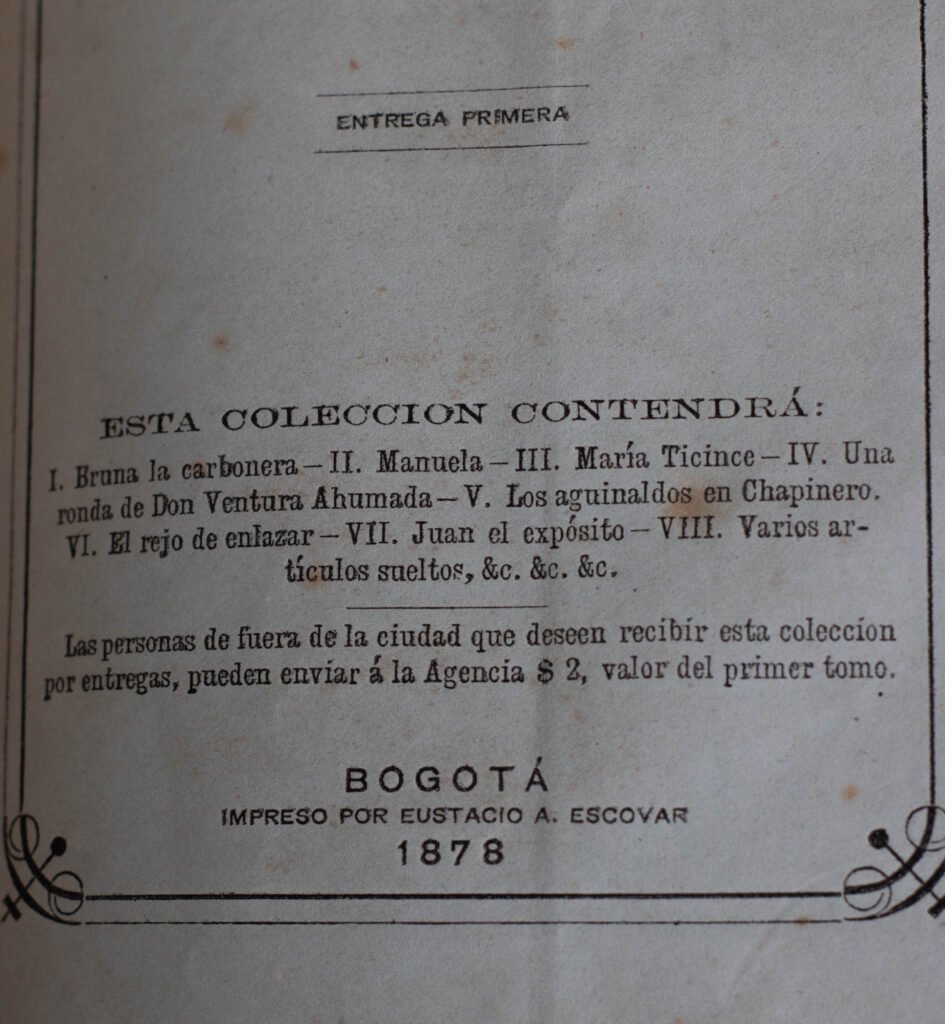

Autor de las novelas:

Manuela

Bruna la carbonera

El rejo de enlazar

Aguinaldos en Chapinero

La ronda de Don Ventura Ahumada

Pioquinta o el valle de Tenza

María Ticince o los pescadores del Funza

El pasado 11 de abril conmemoramos 160 años de la muerte de Eugenio Díaz, uno de los autores más importantes de la narrativa colombiana del siglo XIX. Desde la editorial Tintas rabiosas queremos recordar su obra durante estas semanas e invitar a conocer la riqueza de su propuesta literaria. Por ello tuvimos una corta charla con el docente Iván Padilla Chasing, autor del libro Manuela y el socialismo utópico: Eugenio Díaz ante la reforma liberal en la República de la Nueva Granada.

Tintas Rabiosas: ¿Cuál es la importancia de Eugenio Díaz y su obra en la historia de la literatura colombiana a 160 años de su muerte?

Iván Padilla: Es uno de los grandes personajes de la historia de la narrativa nacional, para empezar, y tal vez, desde mi punto de vista, el más importante. Pese a que el narrador más reconocido del siglo XIX en Colombia, el novelista consagrado por la crítica latinoamericana, por los lectores latinoamericanos del siglo XIX, haya sido Isaacs. Sin duda por ser un poco más comercial, pues María disfruta de una serie de clichés de obras conocidas como Atala, René, entre otras novelas sentimentales europeas, las novelas de Chateaubriand, las novelas de Lamartine. María es una novedad que está hecha de muchos clichés… Mientras que Eugenio Díaz es un escritor de orientación un poco más social, lo que no quiere decir que María no tenga elementos sociales de la época o que sea indiferente a los procesos históricos, todo lo contrario. Eugenio Díaz es de esos novelistas que va directamente a los problemas sociales, está mucho más arraigado a una realidad más evidente, sin ser un panfleto, sin ser una copia de la realidad. Es un autor que tuvo la capacidad, el sentido agudo y crítico, de observar la realidad histórica, política y cultural de la Colombia de esa época.

Díaz se volcó sobre un modelo de novela que yo he definido en el libro sobre Manuela como una de las primeras novelas sociales de la literatura latinoamericana. Entonces eso, desde mi punto de vista, es muy importante. La mayor parte de las novelas de Díaz son desconocidas para nosotros y tan solo giramos alrededor de Manuela en algunos círculos intelectuales. En algunas academias Manuela se publica y se reedita pero es una novela que nuestros lectores conocen muy poco. Entre otras cosas ha sido catalogada como una novela de costumbres y, por lo general, condicionada por la crítica literaria colombiana, la gente piensa que el costumbrismo se reduce a la descripción pura, elementos pictóricos y color local. Pero en realidad Manuela es una novela con unos contenidos sociales importantísimos para la literatura, la historia, la sociología, la antropología, el folclor colombiano. Es una novela que, desde el punto de vista literario, es de las obras mejor logradas de nuestro siglo XIX. Por su estructura artística, por poder llevar en una trama novelesca tan sencilla (la de una joven que es acosada y que trata de escapar del asedio del gamonal) un sinnúmero de problemáticas sociales que tenían que ver con deficiencias de la estructura social y política, del fracaso de la implementación de la vida republicana, de las debilidades de esos procesos por implementar una auténtica República, de los modos de producción, etcétera.

Eugenio Díaz viene a ser un narrador muy importante, tal vez el más importante para mí, en el sentido en que se vuelca sobre ese tipo de novela social. Todas sus novelas están marcadas por esa orientación social, por un llamado a observar una serie de problemas humanos, por analizar la condición de los granadinos de la época.

No es que él sea el creador de un modelo de novela social. Sabemos que la novela social en Europa había venido desarrollándose con unas orientaciones políticas muy claras por los escritores afines a las ideas de los socialistas románticos. Los escritores que incursionaron o que fueron afines a ese tipo de ideología se lanzaron a un tipo de novela social en el que la denuncia, la reivindicación de los pobres y los desvalidos se convirtieron en motivos esenciales. Sin ser una copia de esas tendencias europeas, las novelas de Eugenio Díaz adquieren, sin duda porque nuestros problemas sociohistóricos son distintos a los de Europa, un tono diferente y unas características que las hacen muy originales en nuestro contexto. Creo que eso es tal vez lo más importante. Es una novela social, muy problemática en el sentido de plantear una serie de interrogantes, volcada sobre los problemas, sobre todo los que vivían países que, para entonces, buscaban implementar modelos republicanos, países que buscaban entrar en las dinámicas del comercio moderno internacional del siglo XIX, que buscaban, de una u otra manera, provocar una serie de transformaciones sociales en sociedades con muchos rezagos coloniales.

Portada de la colección inconclusa de la obra de Díaz emprendida por Eustacio Escovar en 1878. Fotografía tomada por Duvan Alonso Espinel en la Biblioteca Nacional.

Tintas Rabiosas: Fuiste docente de literatura colombiana del siglo XIX durante varios años y sabemos que leíste Manuela con varias generaciones de estudiantes de la Nacional. Pareciera que al lector contemporáneo le interesa más la obra de Díaz que la de Isaacs. ¿Qué reacción y experiencias de lectura has observado en el lector del siglo XXI sobre esta novela y la obra de Díaz?

Iván Padilla: Todas las veces que Manuela entró en los programas, porque a mí me parecía una obra sobre la que había que volver y actualizar las lecturas, encontrar su sentido y sobre todo su importancia hoy, la mayoría de las veces, y eso se repitió en todos los cursos, por lo menos desde el 2010, siempre hubo el mismo tipo de reacción: una especie de sorpresa, de descubrimiento de una novela que en el proceso de lectura perturba al lector. Su lectura perturbaba por la cantidad de problemas que denunciaba: la pobreza, la injusticia, las oligarquías, los excesos del poder, la corrupción, el problema de la tierra, etcétera. Se trata de una serie de problemas que todavía están ahí, que siguen vigentes hoy en nuestro territorio, en el que no se ha hecho, por ejemplo, una reforma agraria, uno de los grandes problemas. Creo que Manuela suscitó un sinnúmero de preguntas, incluso de disputas en la misma clase, las clases resultaron en una serie de debates muy interesantes.

Pero sobre todo suscitaba una serie de preguntas: ¿por qué no se ha cambiado eso?, ¿por qué no se ha mejorado eso si hace tanto tiempo alguien ya denunció esa cantidad de cosas? Entonces, las reacciones de mis estudiantes frente a Manuela siempre me sorprendieron. Pero eso se debe a la misma actualidad de la novela y de los problemas que denuncia, pues vivimos en un país que ha pospuesto un sinnúmero de cosas, y que en últimas no ha solucionado la condición de pobreza, miseria, injusticia, que no ha terminado de implementar una serie de derechos de los ciudadanos, todo ha sido a medias, y que en últimas el pueblo sigue reclamando en el contexto de hoy. La vigencia de Manuela y las preguntas y reacciones violentas que suscita residen precisamente en la actualidad de los problemas que plantea, en el hecho de que sigamos viviendo una serie de situaciones y problemas que leía Eugenio Díaz hacia 1856-1865 ―los años en que redacta el grueso de sus novelas―. Todo eso sigue vigente. Entonces, la reacción de los lectores es esa, unas reacciones de sorpresa: ¿pero si esto ya lo dijo alguien por qué no se ha solucionado? Esa es una experiencia grata pero al mismo tiempo dolorosa, por la manera como se ha leído esa novela, como se ha descuidado. Siempre me impresionó mucho la recepción, por lo menos la que hicieron los estudiantes, tanto en cursos de pregrado como de maestrías, todos tenían la impresión de descubrir una gran novela, como si se les hubiera ocultado la grandeza de esa novela durante todo este tiempo. Para un lector contemporáneo la historia de amor de Isaacs resulta hoy un poco anacrónica, digamos que tiene un gran sentido, un gran valor literario, representa lo que representa en nuestro patrimonio literario, en nuestra historia de la novela, en nuestra cultura, sin duda un gran personaje. Pero el estilo de amor, el idilio amoroso que representa hoy reviste poco interés, sobre todo para los lectores jóvenes. Podemos leer con otros ojos María, podemos encontrarle su valor, su interés, pero no suscita el tipo de reacciones que Manuela.

Tintas Rabiosas: Desde el proyecto editorial Tintas rabiosas tenemos un particular interés sobre el grueso de la obra de Díaz, más allá de Manuela, por ello nuestra publicación de Bruna la carbonera. Consideramos que aún falta analizar el grueso de su obra como un proyecto estético que se interrelaciona. ¿Qué piensas sobre el grueso de la obra de Díaz y su relación con Manuela?

Iván Padilla: Yo entiendo la obra de Eugenio Díaz como un gran proyecto estético pero hay que entenderlo inicialmente en su unidad. El hecho de que sean varias novelas no quiere decir que sean proyectos estéticos distintos, todo hace parte de una idea fundamental que sigue toda la obra. Es básicamente esa idea que muy bien leyó Vergara y Vergara: organizar la sociedad desde abajo, a partir de las necesidades del pueblo. Entonces, si se observa detenidamente la obra de Eugenio Díaz, nos damos cuenta de que en realidad, incluso cuando se ubica en las clases sociales más altas, como por ejemplo en Pioquinta o el valle de Tenza, cuando habla de los grandes hacendados en Una ronda de Don Ventura Ahumada, Díaz está siempre mirando la sociedad desde abajo, porque es un escritor que viene del pueblo, como él mismo lo dice, y su gran preocupación es esa: la condición del pueblo. Eso es algo que se lee en sus cuadros de costumbre, en una novelita corta como María Ticince y sobre todo en las grandes novelas como son Bruna, Los aguinaldos en Chapinero y Manuela.

Entonces, eso le da muchísima unidad a su proyecto en general, porque en realidad él mira los problemas del pueblo, las necesidades de ese pueblo, la condición existencial del pueblo y a través de eso él está mirando el modo de producción. En muchos cuadros de costumbre y en algunas novelas estamos viendo el modo de producción, los graneros. Él está observando que en realidad la República de Nueva Granada se quedó un poco retrasada con respecto a otros países, para hacer sentir esta idea, por lo general, se establecen comparaciones con la industria de EEUU. Pero lo que él analiza básicamente es el rechazo de los hacendados locales a modernizar el modo de producción, esto permite lanzar una mirada muy crítica, muy objetiva, sobre los modos de producción y la condición de lo que él llama los “proletarios”.

Para Díaz ese modo de producción es atrasado, le da la espalda un poco a la modernización, a la tecnología (como lo denominaban en la época), analiza cómo se arrastran unas taras coloniales. La supervivencia del modo de producción de las haciendas, que es muy antiguo, ha llamado mucho la atención de los historiadores de la economía colombiana, Kalmanovitz, Palacios… casi todos han mirado ese problema. Porque Eugenio Díaz deja unos testimonios muy importantes en sus ficciones.

Se trata de un gran proyecto con una unidad que se lee, desde, digamos, su primera novela, si consideramos a Manuela como su primera novela. Los modos de producción, la condición existencial del pueblo, de los proletarios, los retrasos, la manera errática en la implementación del modelo republicano de gobierno y una mirada, también muy crítica, sobre las reformas liberales (1849 en adelante), sobre el problema del bipartidismo que se pone en marcha a finales de la década de 40 y todo lo demás. Todo eso es convertido en material estético y analizado en cada una de las novelas y de los cuadros. Su obra puede ser considerada como un gran mosaico de la vida nacional de la época.